By Fabian Calcagno

Para quién es esta guía BIM y por qué te conviene leerla (decisores, técnicos, investigadores)

Este texto está pensado para tres públicos.

Primero, para decisores (empresas, organismos, universidades) que evalúan invertir en un estudio sobre beneficios de BIM y quieren asegurarse de no tirar dinero ni tiempo.

Segundo, para lectores técnicos que consumen estudios y necesitan saber qué mirar para distinguir un análisis serio de una presentación vendedora.

Tercero, para investigadores que desean producir evidencia publicable en revistas de ingeniería y construcción, evitando los vicios metodológicos habituales.

La promesa es simple: vas a entender qué pedir, qué evitar y cómo validar que el trabajo que encargues —o el paper que leas— no te confunda con promedios engañosos y comparaciones impropias

El problema de fondo: por qué tantos estudios BIM decepcionan (la trampa de los promedios)

Muchos informes afirman que “BIM ahorra tiempo y costos”. Suena bien; el problema aparece cuando revisás cómo están construidos: suelen mezclar realidades muy distintas como si fueran comparables. En el día a día conviven, al menos, tres situaciones:

- Equipos que modelan “como se puede” y sin reglas. Parece BIM, pero no lo es en términos de proceso.

- Equipos con algunas reglas: logran mejoras en diseño, pero poco cambia en obra u operación.

- Equipos que trabajan bajo protocolo: cada dato se crea una sola vez y sirve aguas abajo, desde diseño hasta obra y mantenimiento.

Si metemos estos tres mundos en una licuadora y hacemos un “promedio”, lo que sale no sirve para decidir. La variación entre estas situaciones es más grande que la diferencia entre tipologías de obra. Por eso tantos estudios prometen mucho y entregan poco: no están comparando peras con peras.

Tres realidades de BIM explicadas: 1 = caos, 2 = estándar parcial, 3 = bajo protocolo

Categoría 1 (pseudo-BIM): “cada quien a su manera”

Imaginá un equipo talentoso, con herramientas potentes, pero sin reglas comunes. Cada quien nombra distinto, modela distinto y guarda en carpetas distintas. Los modelos pueden verse bien para imprimir planos, pero no gobiernan cómputos, planificación ni costos. El resultado es retrabajo y confusión. En términos prácticos, puede rendir peor que CAD.

Categoría 2 (estándar parcial): “algo está ordenado”

Acá ya existen algunas normas: nombres, plantillas, parámetros obligatorios. Se nota una mejora en diseño: menos interferencias, mejor documentación. Pero las decisiones aguas abajo (certificaciones, control de plazos y costos, operación) no se apoyan realmente en el modelo. El beneficio es real, pero parcial.

Categoría 3 (bajo protocolo): “flujo end-to-end”

No es solo tener reglas: es diseñar el proceso para que lo que se hace una vez no se rehaga. El cómputo (QTO) sale del modelo y se puede repetir; los cambios en diseño impactan en planificación (4D) y costos (5D); el modelo vive en obray llega a operación. Aquí es donde BIM se convierte en activo digital y aparecen beneficios sostenibles.

Determinación de la categoría con evidencia en qué categoría está un equipo

La gran diferencia entre un estudio serio y uno más de marketing es cómo se define la categoría. No se trata de “estimar” dónde está el equipo, sino de determinarlo con evidencia objetiva.

Un estudio que solo le pregunta a la empresa “¿en qué nivel BIM cree estar?” se invalida solo. Las percepciones suelen ser subjetivas, interesadas y demasiado optimistas. Lo que hace confiable al método es que la clasificación 1–2–3 se base en pruebas auditables y replicables, que cualquier lector crítico pueda revisar y aceptar como válidas.

Evidencias mínimas para una determinación creíble:

- BEP/PxP firmado y cumplido. No alcanza con mostrar un PDF de biblioteca: debe haber versiones vivas con firmas, actualizaciones y aplicación en obra.

- QTO replicable desde el modelo. El cómputo debe poder repetirse en distintos momentos y dar el mismo resultado salvo cambios justificados, con log de revisiones.

- 4D/5D operativos. No basta con tener el software: deben existir vínculos efectivos entre objetos del modelo y partidas/actividades que gobiernen la planificación y el presupuesto.

- Uso del modelo en obra y operación. Actas de coordinación, capturas de incidencias cerradas en obra, o integración con sistemas de facilities. Evidencia clara de que el modelo no muere en la mesa de diseño.

Por qué esto define la validez de todo el estudio

Si un equipo de Categoría 1 se clasifica como Categoría 3, el resultado “demostrará” que BIM fracasa, cuando en realidad nunca estuvo bajo protocolo.

Si un Categoría 3 se confunde con un Categoría 1, los beneficios van a parecer milagrosos, generando expectativas irreales.

En ambos casos, el estudio no sirve.

Por eso la credibilidad del método depende de que la categoría se determine con evidencia trazable, no con percepciones.

Solo así un lector exigente —sea un revisor académico o un directivo que no quiere humo— puede creer que las conclusiones son válidas, reproducibles y útiles para decidir.

Fase 0 o nada: primero el método, después el estudio

El error más frecuente al encargar un estudio sobre beneficios de BIM es empezar por el final: pedir números sin haber definido antes cómo se van a obtener. Así, lo que suele entregarse son encuestas de percepción, casos de éxito elegidos a mano o comparaciones llenas de sesgos. Todo eso genera cifras llamativas, pero imposibles de replicar o de usar para tomar decisiones serias.

La solución es sencilla de enunciar pero exige rigor: antes de medir nada, hay que contratar el método. Ese paso previo se llama Fase 0 y consiste en diseñar un Plan de Investigación.

¿Qué debe incluir este plan?

- Hipótesis contrastables. Es decir, afirmaciones que puedan ponerse a prueba y falsarse con datos. Por ejemplo: “En proyectos que trabajan bajo protocolo (Categoría 3), BIM reduce en al menos un 15% la desviación de costos respecto a proyectos en CAD”. No se trata de opiniones, sino de preguntas claras con respuesta verificable.

- Variables e instrumentos. Aquí se define exactamente qué se va a medir y con qué documentos. Un estudio serio debe basarse en evidencia como BEP o PxP firmados, modelos auditables, RFIs y órdenes de cambio, curvas S de obra o certificados de avance. Sin esos soportes, cualquier conclusión queda en el aire.

- Muestreo estratificado. No alcanza con comparar “proyectos con BIM” y “proyectos con CAD”. Es imprescindible separar por tipología (hospital, vivienda, infraestructura) y por categoría 1–2–3. Solo así se asegura que las comparaciones sean justas, y que no se mezclen peras con manzanas.

- Plan estadístico. Se debe explicar de antemano cómo se van a analizar los datos: si se usará ANOVA, regresión, análisis de sensibilidad o tratamiento de outliers. La clave es que el lector pueda entender qué pruebas se harán y por qué son adecuadas para demostrar o refutar la hipótesis.

- Revisión externa independiente. El plan metodológico no puede quedar en manos del mismo equipo que hará la medición. Debe pasar por una revisión de un metodólogo independiente, alguien capaz de auditar la consistencia científica del diseño antes de que se gaste un peso en recolectar datos.

Este esquema funciona como un go/no-go: si la Fase 0 no convence, el estudio no sigue adelante. Eso no es un fracaso, es un ahorro de tiempo, dinero y reputación. Porque más costoso que detenerse a tiempo es gastar meses en un trabajo que, desde su origen, estaba mal planteado y jamás iba a servir para nada.

Los imprescindibles de un estudio serio: diagnóstico, método y comparación justa

Para que un estudio sobre BIM tenga valor, no alcanza con juntar datos y sacar promedios. Hace falta cumplir con tres condiciones básicas que garantizan objetividad, rigor y utilidad real.

- Diagnóstico objetivo de madurez (pseudo-BIM, estándar parcial o bajo protocolo)

El primer paso es determinar en qué categoría está cada equipo de trabajo. Y esa determinación no puede hacerse por percepción o autodeclaración, sino por evidencia auditable.

- Categoría 1 (pseudo-BIM): el modelo existe, pero no hay reglas comunes ni procesos definidos. No hay BEP aplicable, los cómputos se hacen manuales o inconsistentes, y el modelo rara vez se usa en obra.

- Categoría 2 (estándar parcial): aparecen reglas básicas (nomenclaturas, plantillas, parámetros obligatorios). El diseño mejora y se reducen interferencias, pero los datos no fluyen aguas abajo. El QTO puede salir del modelo, pero su trazabilidad es débil y el uso en obra limitado.

- Categoría 3 (bajo protocolo): el proceso está diseñado end-to-end. El BEP es vivo y aplicado, la codificación es única y consistente en todas las fases, los QTO son replicables con log de cambios, los vínculos 4D/5D gobiernan planificación y costos, y el modelo es herramienta central en obra y operación.

Evidencias que deben revisarse:

- Documentos (BEP/PxP versionados y firmados, actas de coordinación).

- Modelos auditables (parámetros normalizados, codificación consistente).

- Procesos (cómputos replicables, cronogramas y presupuestos vinculados al modelo).

- Uso operativo (incidencias de obra y vínculos con O&M).

Este diagnóstico es la base: si se clasifica mal, todo el estudio pierde sentido.

- Fase 0 metodológica (control de calidad upfront)

El segundo paso es definir cómo se va a medir, antes de recolectar ningún dato. La Fase 0 es un plan metodológico que debe incluir:

- Hipótesis contrastables. Ejemplo: “En Cat. 3, BIM reduce en ≥15% la desviación de costos respecto a CAD”.

- Variables e instrumentos. Qué se mide y con qué: BEP, modelos, RFIs, órdenes de cambio, curvas S, certificados.

- Muestreo estratificado. Misma tipología × categoría 1–2–3, para que las comparaciones sean justas.

- Plan estadístico. Definición de técnicas (ANOVA, regresión, sensibilidad, outliers).

- Revisión externa independiente. Un metodólogo audita el plan antes de avanzar.

Si la Fase 0 no pasa el filtro, se ajusta o se cancela. Este go/no-go ahorra tiempo, dinero y prestigio: más costoso que frenar a tiempo es seguir con un estudio que nunca iba a servir.

- Comparación CAD vs. BIM por categoría (no más promedios crudos)

El tercer paso es comparar en condiciones equivalentes. No sirve decir “BIM ahorra X% en promedio”, porque mezclar Cat. 1, 2 y 3 arruina las conclusiones. La comparación justa es:

- Δ Costo (%) = (Costo final – Presupuesto base) / Presupuesto base.

- Δ Plazo (%) = (Duración real – Planificada) / Planificada.

- RFIs y órdenes de cambio normalizadas (p. ej. por millón USD).

- Retrabajos normalizados (en horas-hombre o costo directo).

La clave no es el número aislado, sino cómo se obtuvo y bajo qué condiciones es válido. Un lector crítico debe poder ver que el análisis está estratificado por categoría y que las métricas se basan en evidencia, no en percepciones.

Pliego bien planteado: fases, equipo y pagos pliego de condiciones (RFP/ToR) con fases, equipo y pagos

Encargar un estudio sobre los beneficios de BIM no es lo mismo que contratar una consultoría ligera o un servicio de capacitación. Si se quiere obtener un resultado sólido, útil para tomar decisiones y con nivel de publicación académica, el pedido de propuestas (RFP o ToR) debe estar cuidadosamente redactado.

Lo esencial es definir el objeto, estructurar el trabajo en fases con entregables verificables, exigir un equipo con perfiles complementarios y atar los pagos al cumplimiento de hitos claros.

Objeto de la contratación

El estudio debe tener un objetivo inequívoco:

“Medir el impacto de BIM en costos, plazos y retrabajos por categorías 1–2–3, comparado con CAD, con calidad metodológica suficiente para ser publicable en una revista de ingeniería.”

Esta definición elimina ambigüedades: no se trata de un relevamiento de percepciones, ni de un brochure de marketing, sino de un estudio riguroso, reproducible y auditable.

Fases y entregables

Para garantizar calidad, el proyecto debe dividirse en fases sucesivas, cada una con productos verificables:

- Fase 0 (go/no-go): diseño metodológico + revisión externa.

El proveedor entrega un plan con hipótesis, variables, instrumentos, muestreo y plan estadístico. Este documento se somete a revisión por un metodólogo independiente. Solo si se aprueba se pasa a la siguiente fase. - Fase 1: recolección y auditoría de datos.

Incluye recopilación de BEP/PxP, modelos, RFIs, órdenes de cambio, curvas S y certificados de obra. La auditoría asegura que los datos son completos, trazables y válidos. - Fase 2: análisis con controles y sensibilidad.

Procesamiento de la información con las técnicas definidas en Fase 0 (ANOVA, regresión, sensibilidad). Se deben presentar resultados con intervalos de confianza, manejo de outliers y justificación estadística. - Fase 3: informe ejecutivo + anexo técnico.

Documento para decisores con hallazgos clave (impacto en costos, plazos y retrabajos), acompañado de un anexo técnico detallado con todos los cálculos, tablas y supuestos. - Fase 4: manuscrito para revista académica.

Redacción de un paper listo para someter a una publicación de prestigio, con anexos y material suplementario que permitan la replicabilidad del estudio.

Equipo mínimo requerido

El pliego debe exigir la presencia de al menos cuatro perfiles profesionales complementarios:

- Metodólogo de investigación (doctorado o equivalente): diseña y valida el método, garantiza rigor científico y publicabilidad.

- Especialista BIM en protocolos y estandarización: asegura que los modelos, BEP y procesos cumplen con estándares internacionales y que la clasificación 1–2–3 es correcta.

- Analista de datos / estadístico: procesa la información, realiza análisis de sensibilidad y asegura validez de los resultados.

- Project Manager con experiencia contractual: coordina las fases, asegura cumplimiento de plazos y traduce los hallazgos en términos comprensibles para la gestión de proyectos y contratos.

Esquema de pagos por hitos

Los pagos no deben atarse a horas trabajadas sino a la entrega validada de cada fase. La mayor proporción del presupuesto debe estar ligada a la Fase 0 aprobada, porque allí se decide si el proyecto avanza o se detiene. El resto se libera conforme se entregan y aprueban los productos de cada fase.

Este esquema alinea los incentivos: el proveedor gana si el método es robusto y los resultados cumplen con los estándares definidos.

Criterio de éxito

Un estudio de este tipo se considera exitoso si cumple simultáneamente con tres condiciones:

- Método aprobado en la Fase 0 por revisión externa.

- Resultados con robustez estadística, reportados con transparencia y limitaciones reconocidas.

- Paper listo para publicación, con suficiente calidad para superar una revisión académica.

En resumen: un RFP bien redactado no se limita a pedir “un estudio BIM”. Establece un camino controlado por fases, exige un equipo interdisciplinario, condiciona los pagos a entregables verificables y fija como criterio de éxito la publicabilidad. Solo con estas condiciones se evita gastar dinero en estudios que terminan siendo material de marketing, y se obtiene en cambio un producto que agrega valor real y prestigio.

Qué es ROI BIM y cómo debe calcularse

Uno de los términos más usados —y a la vez más malinterpretados— en la discusión sobre BIM es el ROI (Return on Investment). A simple vista, parece sencillo: cuánto invierto y cuánto recupero. Pero en la práctica, hablar de ROI BIMsin aclarar de qué inversión y de qué beneficios estamos hablando, lleva casi siempre a conclusiones engañosas.

- Qué entra en la inversión (costos):

Implementar BIM no es solo comprar software o capacitar a un modelador. Un cálculo riguroso debe incluir:

- Licencias y hardware.

- Capacitación inicial y continua.

- Desarrollo de plantillas, familias y protocolos.

- Ajustes de procesos internos.

- Tiempo improductivo en la curva de aprendizaje.

- Qué entra en los beneficios (ahorros/ganancias):

Los beneficios no aparecen por arte de magia, sino en áreas específicas:

- Costos directos:menos retrabajo, reducción de órdenes de cambio, control más estricto sobre materiales.

- Plazos:planificación más realista (4D), menos atrasos acumulados.

- Calidad y riesgos:menos interferencias, mayor trazabilidad de decisiones.

- Operación y mantenimiento:información útil que sigue viva después de la obra.

- Beneficios intangibles (difíciles de medir pero reales):

- Mejor coordinación entre equipos y disciplinas.

- Reputación profesional frente a clientes e instituciones.

- Capacidad de competir en licitaciones que exigen BIM.

- Continuidad del conocimiento entre proyectos (aprendizaje organizacional).

- Cómo debe calcularse el ROI BIM en serio:

El ROI no puede medirse con encuestas de percepción (“me parece que ahorramos un 20%”), ni con casos de éxito seleccionados a dedo. Un cálculo serio exige:

- Comparar proyectos equivalentes (misma tipología, mismo contrato) en CAD vs BIM.

- Estratificar siempre por categorías 1–2–3: los resultados de pseudo-BIM (Cat. 1) no son comparables con los de BIM bajo protocolo (Cat. 3).

- Medir con documentos de obra (presupuestos base, certificados, RFIs, curvas S), no con opiniones.

- Reportar márgenes de error, sensibilidad y tratamiento de outliers.

- Riesgo de los ROI inflados:

Cuando el ROI se calcula mal, puede mostrar ahorros “mágicos” de 30% o 40% que solo se logran en condiciones extremas. Esos números inflados no ayudan: generan expectativas imposibles y terminan dañando la credibilidad de toda la implementación.

La conclusión:

El ROI BIM es una métrica valiosa solo si se calcula con rigor, transparencia y controles. De lo contrario, no es más que un número de marketing. Y la regla es la misma que para todo el estudio: si no es replicable y publicable, no sirve para decidir.

Cómo leer estudios BIM sin confundirte: checklist del lector crítico

Preguntate:

- ¿Separa 1–2–3 o promedia todo?

- ¿“Madurez BIM” por procesos o por herramientas?

- ¿Métricas desde documentos de obra (actas, curvas S, RFIs, certificados) o encuestas?

- ¿Controles por tipología, tamaño y contrato?

- ¿Intervalos de confianza, sensibilidad y outliers reportados?

Si varias respuestas son no, usalo solo como inspiración, no para decidir.

Cómo leer estudios BIM sin confundirte: guía del lector crítico

No todos los estudios sobre BIM tienen el mismo valor. Algunos se apoyan en datos sólidos y comparaciones bien diseñadas, mientras que otros no son más que presentaciones de marketing disfrazadas de investigación. Para no confundirse, conviene leerlos con lupa y hacerse cinco preguntas simples pero decisivas:

- ¿Separa las categorías 1–2–3 o mezcla todo en un promedio?

Un buen estudio distingue entre pseudo-BIM (Cat. 1), estándar parcial (Cat. 2) y bajo protocolo (Cat. 3). Si todo se mete en la misma bolsa y se entrega un promedio, el resultado es engañoso: puede parecer que BIM no sirve (si hay mucho Cat. 1) o que es milagroso (si la muestra tiene más Cat. 3). La separación de categorías es lo que permite conclusiones útiles. - ¿Define la madurez BIM por procesos o solo por herramientas?

Decir que una organización está en “nivel avanzado” porque usa 4D o 5D no significa que tenga procesos maduros. La verdadera madurez se mide por cómo fluyen los datos sin rehacerse, por el cumplimiento del BEP y por la trazabilidad de cómputos, costos y plazos. Un estudio serio lo deja claro. - ¿Las métricas se basan en documentos de obra o en encuestas de percepción?

Los números confiables salen de actas, curvas S, RFIs, órdenes de cambio y certificados de avance, no de encuestas donde los encuestados declaran “sentirse más eficientes”. La diferencia es enorme: lo primero es evidencia objetiva, lo segundo es percepción subjetiva. - ¿Controla por tipología, tamaño y contrato?

Comparar un hospital con una vivienda o un contrato llave en mano con uno al costo no tiene sentido. Si un estudio no controla estas variables, sus resultados son poco más que anécdotas. - ¿Reporta intervalos de confianza, análisis de sensibilidad y manejo de outliers?

Los datos en construcción siempre tienen dispersión. Si un estudio no muestra cómo trató valores extremos, qué márgenes de error manejó o cómo varían los resultados con diferentes supuestos, está incompleto. Un lector crítico debe sospechar de conclusiones “redondas” sin margen de duda.

Cómo interpretar las respuestas

Si a la mayoría de estas preguntas la respuesta es sí, probablemente estés frente a un estudio sólido, que podés usar como base para decidir.

Si varias respuestas son no, lo más prudente es tomarlo como material inspirador —algo que muestra tendencias o casos interesantes—, pero no usarlo como guía para una inversión o una política de implementación.

La regla es simple: un estudio que no resiste estas cinco preguntas no es evidencia, es publicidad.

Riesgos y mitigación del estudio BIM: datos, confidencialidad y cambios

Un estudio BIM no se hace en el vacío: depende de información sensible, de múltiples actores y de condiciones que cambian con el tiempo. Si esos aspectos no se definen desde el principio, el proyecto puede trabarse o perder credibilidad. Por eso, además del método, es necesario establecer reglas claras de riesgo y mitigación.

- Datos: qué se entrega y con qué calidad

El corazón del estudio son los datos. Si no se entregan completos, confiables y en el formato correcto, no hay manera de producir resultados válidos. Por eso, el pliego debe especificar qué información se pone a disposición del investigador:

- BEP/PxP vigentes y aplicados.

- Modelos BIM en los formatos acordados.

- RFIs y órdenes de cambio con trazabilidad.

- Curvas S de obra que reflejen avance físico y financiero.

- Presupuestos base y costos finales, certificados incluidos.

Definir estos entregables evita discusiones posteriores y asegura que el análisis se base en evidencia verificable.

- Confidencialidad: cómo se protege la información sensible

Los datos de un proyecto son estratégicos: revelan costos, decisiones de gestión y hasta conflictos contractuales. Es lógico que las partes sean cautelosas. Para generar confianza, debe firmarse un NDA (Non-Disclosure Agreement) que regule:

- Quién accede a la información.

- Con qué fines puede usarse.

- Cómo se anonimiza en caso de publicación.

- Qué sanciones existen si se incumple.

Esto garantiza que el estudio pueda avanzar sin temor a exponer información crítica de las empresas involucradas.

- Cambios y faltantes: reglas claras para no improvisar

En toda investigación surgen imprevistos: documentos que faltan, datos inconsistentes, cambios de alcance en los proyectos analizados. Lo peligroso es improvisar soluciones sobre la marcha. Para evitarlo, conviene establecer desde el inicio:

- Cómo se documentan los faltantes. Cada ausencia debe quedar registrada en un acta, con explicación de por qué falta y cómo se compensará.

- Qué hacer ante un cambio de alcance. Si se agrega o se quita información, o si se modifica la muestra, debe registrarse formalmente y revisarse el impacto en los resultados.

- Quién aprueba los ajustes. No puede quedar en manos del investigador solo: debe haber un comité o contraparte que valide las decisiones.

Este marco hace que el proceso sea previsible y auditable, reduciendo al mínimo las zonas grises que después alimentan sospechas sobre la validez del estudio.

En resumen: un estudio BIM serio no solo define qué se va a medir, sino también cómo se manejarán los riesgos asociados a los datos, la confidencialidad y los cambios de alcance. Esa previsión es la que protege tanto a quien contrata como a quien investiga, y es lo que diferencia un trabajo confiable de un experimento improvisado.

Por qué este enfoque te ahorra dinero (y cuida tu reputación)

Invertir en un estudio BIM mal planteado no solo significa perder dinero: también desgasta equipos, genera frustración y deja a la empresa con menos credibilidad que antes de empezar. Por eso la lógica de “método primero, estudio después” no es un formalismo académico, sino una estrategia de ahorro y protección de reputación.

- Evita pilotos fallidos

Muchas organizaciones intentan dar un salto directo de Categoría 1 a Categoría 3 sin haber construido antes una base sólida. El resultado suele ser el mismo: proyectos piloto que fracasan, equipos desmotivados y directivos que concluyen que “BIM no funciona”. Este enfoque evita esa trampa porque ubica a cada empresa en la categoría real en la que está y mide los beneficios de forma coherente con esa realidad.

- Protege contra promesas infladas

El mercado está lleno de cifras espectaculares sobre ahorros de BIM que rara vez se sostienen en condiciones normales. Un estudio mal diseñado puede terminar repitiendo esas promesas infladas, que después no se cumplen en la práctica y erosionan la confianza interna. Un enfoque riguroso obliga a contextualizar los resultados, mostrar márgenes de error y dejar claras las condiciones bajo las cuales se lograron los beneficios.

- Entrega números utilizables

La diferencia clave entre un brochure y un estudio serio no está en el formato, sino en la usabilidad de los resultados. Cuando las métricas se obtienen con trazabilidad, controles y estratificación por categorías, se convierten en información que realmente guía decisiones: qué procesos mejorar, qué inversiones priorizar, qué riesgos aceptar. Son números con límites claros y contexto definido, lo que los hace accionables.

- Genera un activo reputacional

Un buen estudio no solo sirve para tomar decisiones internas. También se convierte en un activo reputacional: un documento con nivel suficiente para ser citado por universidades, cámaras o revistas técnicas. Ese tipo de visibilidad refuerza la credibilidad de la organización y la posiciona como actor serio dentro del ecosistema BIM, lo que abre puertas a nuevas alianzas y oportunidades de negocio.

En síntesis: este enfoque no es un costo adicional, es un seguro contra el despilfarro. Te protege de pilotos que nunca iban a funcionar, de cifras infladas que dañan la confianza, y de decisiones tomadas sobre bases débiles. Y, además, te deja algo que pocos logran: un estudio sólido, útil y citable, que respalda tanto tus decisiones internas como tu reputación externa.

Ejemplo numérico: el costo de equivocarse vs. el valor de un estudio sólido

Imaginemos una empresa constructora que quiere implementar BIM y decide hacer un piloto sin diagnóstico ni Fase 0, confiando en que podrá saltar directamente de Categoría 1 (caos) a Categoría 3 (bajo protocolo).

Escenario A – Piloto fallido (sin método)

- Proyecto piloto: edificio de oficinas de USD 8 millones.

- Se contrata un equipo externo para modelar, pero sin protocolos claros.

- Después de seis meses, aparecen problemas:

- Retrabajos y modelados duplicados → sobrecosto de USD 120.000 (1,5%).

- Conflictos entre obra y diseño por falta de trazabilidad → retraso de 30 días = USD 200.000 en gastos indirectos.

- Frustración del equipo: se abandona la implementación.

Costo del fracaso: alrededor de USD 320.000 (4% del valor del piloto).

Resultado intangible: directivos concluyen que “BIM no sirve”, y se pierde confianza para futuros intentos.

Escenario B – Estudio con método (con Fase 0 y diagnóstico 1–2–3)

- En lugar de un piloto apresurado, se contrata un estudio riguroso:

- Fase 0: diseño metodológico, revisión externa y go/no-go.

- Fases siguientes: recolección de datos, análisis, informe y paper.

- Costo del estudio completo: USD 60.000.

- El diagnóstico muestra que la empresa está realmente en Categoría 1, y que antes de un piloto debe implementar protocolos mínimos para avanzar hacia Cat. 2.

- El estudio entrega números sólidos: desviación típica en Cat. 1, mejora parcial en Cat. 2, y ROI alcanzable en Cat. 3.

Costo de la inversión: USD 60.000.

Ahorro potencial: evita perder USD 320.000 en un piloto mal planteado.

Resultado intangible: un documento sólido y publicable que sirve como guía de implementación y como activo reputacional.

Conclusión

- Piloto fallido sin método: pérdida de USD 320.000 y un retroceso en reputación.

- Estudio con método: inversión de USD 60.000, ahorro neto de USD 260.000 y un activo académico que posiciona a la empresa.

En otras palabras: por cada dólar invertido en un estudio serio, se ahorran más de cuatro que de otra manera se perderían en errores previsibles.

Regla de oro para decidir: si no es publicable, no sirve

Si el método no soporta revisión académica, el estudio no sirve para invertir.

Primero el método; después, los números.

El marco de categorías 1–2–3 (caos, estándar parcial, bajo protocolo) se alinea directamente con los tres escenarios identificados en el análisis de Home of BIM sobre plantillas:

• Categoría 1 ↔ Sin template: trabajo artesanal, sin estándares, dependencia de individuos, resultados inconsistentes e incluso peores que CAD.

• Categoría 2 ↔ Template técnico: cierta organización y mejora en diseño, pero beneficios parciales, limitados a documentación, sin impacto profundo en obra ni operación.

• Categoría 3 ↔ TEMPLATE BIM (concepto BIMBox): protocolo completo que integra personas, procesos, plataformas y flujos. Es el único escenario que convierte a BIM en un activo digital con beneficios sostenibles y escalables.

El artículo de referencia (https://homeofbim.com/templates-bim-vs-plantillas-evaluacion-integral/) muestra evidencia cuantitativa contundente: los valores de eficiencia en operación, coordinación y experiencia del cliente son cercanos a cero sin template, alcanzan valores intermedios con plantillas técnicas, y rozan la excelencia (0,94–0,99) bajo un TEMPLATE BIM. Esto respalda empíricamente la hipótesis central de esta guía: los promedios engañan, y la única manera de obtener conclusiones válidas es estratificar entre 1–2–3.

Por ello, cualquier estudio serio sobre ROI BIM debe reconocer explícitamente esta equivalencia y utilizar indicadores objetivos (horas de modelado, armado de láminas, interoperabilidad, trazabilidad, continuidad entre proyectos) para fundamentar su diagnóstico inicial.

Apéndice A — Estado del arte BIM (fuentes y enlaces útiles)

El Apéndice A reúne las principales fuentes de referencia internacional que hablan sobre los beneficios de BIM y su impacto en costos, plazos y calidad. No es un inventario exhaustivo de todo lo publicado, pero sí un compendio representativo de estudios, reportes institucionales y marcos normativos que se citan de manera recurrente en la literatura y en presentaciones de la industria.

Su función es doble:

- Dar contexto. Permite entender qué viene diciendo el mundo académico, empresarial y gubernamental sobre BIM en los últimos 10–15 años.

- Poner límites. Advierte que las cifras y conclusiones de estos reportes no deben extrapolarse directamente: carecen de estratificación por categorías (1–2–3) y muchas veces mezclan tipologías y contratos diferentes, lo que hace que sus promedios puedan ser engañosos.

En otras palabras, el Apéndice A es un estado del arte clásico: sirve para ver cómo se ha argumentado hasta ahora, pero también para justificar la necesidad de un nuevo enfoque metodológico más riguroso.

De dónde salen estas fuentes

- Dodge Data & Analytics — Business Value of BIM (2012–2020).

Serie de reportes de mercado ampliamente citados, basados en encuestas a profesionales de AEC. Muestran adopción, barreras y beneficios percibidos de BIM en distintas regiones.

Su valor reside en que referencia global de tendencias de percepción. - Autodesk — The Value of BIM in Infrastructure (ROI).

eBook corporativo de Autodesk que resume beneficios reportados en proyectos de infraestructura.

Su valor reside en que caso típico de vendor report, útil como muestra de narrativa comercial. - Azhar, S. (2011), ASCE.

Artículo académico muy citado que resume beneficios, riesgos y desafíos de BIM.

Su valor reside en que punto de partida en la literatura científica, aunque sin estratificación por madurez. - Love et al. (2014), Automation in Construction.

Paper académico que analiza cómo evaluar BIM desde el punto de vista de los propietarios de activos, con un marco de justificación/evaluación.

Su valor reside en que primer intento de pasar de justificación teórica a evaluación cuantitativa. - Kassem & Succar (2017), Automation in Construction.

Propone un modelo conceptual de adopción macro-BIM, diferenciando procesos de simples herramientas.

Su valor reside en que avanza en la crítica metodológica, muy alineado con la idea de medir flujos y protocolos. - GSA (USA) — 3D–4D BIM Program.

Guías públicas del Gobierno de EE. UU. sobre uso de 3D/4D BIM en proyectos federales.

Su valor reside en que ejemplo de lineamientos oficiales que marcan agenda. - Penn State — BIM PxP/BEP.

Guía académica clásica para planificar la ejecución BIM en proyectos.

Su valor reside en que referencia para BEP, adoptada y adaptada en todo el mundo. - ISO 19650 (serie).

Norma internacional de gestión de la información a lo largo del ciclo de vida.

Su valor reside en que marco normativo global para procesos colaborativos BIM. - McKinsey (2016), Imagining Construction’s Digital Future.

Informe estratégico de consultoría que analiza la digitalización de la construcción y menciona BIM como parte de un ecosistema de tecnologías.

Su valor reside en que visión macroeconómica y de tendencias de digitalización.

Cómo debe interpretarse

Este apéndice no pretende “dar la última palabra” sobre BIM, sino mostrar qué dice el canon actual y señalar sus limitaciones. Todos estos estudios, informes y normas aportan piezas importantes, pero ninguno resuelve por sí solo la pregunta central: cuánto mejora BIM, y en qué condiciones concretas (1–2–3, tipología, contrato).

Por eso el Apéndice A funciona como punto de partida: reconoce el acervo existente, pero abre la puerta a la crítica metodológica que se desarrolla en el Apéndice B y al nuevo marco propuesto en el cuerpo principal del trabajo.

Útil para el contexto. No extrapolar cifras sin estratificar 1–2–3 ni controlar tipología/escala/contrato.

- Dodge Data & Analytics — Business Value of BIM (2012–2020)

https://www.construction.com/toolkit/reports - Autodesk (Infraestructura) — The Value of BIM in Infrastructure (ROI)

https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/solutions/bim/images/stories/Infrastructure%20eBook%20Value%20of%20BIM%20ROI.pdf - Azhar, S. (2011) — ASCE

https://ascelibrary.org/doi/10.1061/(ASCE)LM.1943-5630.0000127 - Love, P.E.D., et al. (2014) — Automation in Construction

https://doi.org/10.1016/j.autcon.2014.02.004 - Kassem & Succar (2017) — Automation in Construction

https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.03.018 - GSA (USA) — 3D–4D BIM Program

https://www.gsa.gov/real-estate/design-construction/3d4d-building-information-modeling - Penn State — BIM PxP/BEP

https://bim.psu.edu - ISO 19650 — Serie

https://www.iso.org/series/68078 - McKinsey (2016) — Digital future

https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/imagining-constructions-digital-future

Apéndice B — Crítica metodológica: por qué tantos estudios confunden

Una parte importante de la literatura sobre BIM está contaminada por problemas metodológicos que hacen que los resultados suenen atractivos, pero no siempre sean confiables ni replicables. A continuación se explican los principales sesgos y limitaciones que aparecen una y otra vez en los informes y papers más citados.

1. Heterogeneidad y mezcla sin controles

Muchos estudios meten en la misma bolsa proyectos con niveles de madurez totalmente diferentes, tipologías distintas y contratos de naturaleza incomparable. El resultado son promedios engañosos: lo que parecen “tendencias positivas” no se corresponden con mejoras causales atribuibles a BIM, sino con una mezcla de factores no controlados.

👉 Fuente: Dodge Data & Analytics

2. “Madurez” definida por herramientas, no por procesos

Es común que la clasificación de un proyecto como “avanzado en BIM” se base únicamente en el uso de software (ejemplo: tener modelos en 4D o 5D). Sin embargo, que un equipo use herramientas sofisticadas no significa que trabaje bajo un protocolo real. La verdadera madurez debería medirse por la integración de procesos, la trazabilidad de datos y la capacidad de reutilización end-to-end.

👉 Fuente: Kassem & Succar, 2017

3. Autodeclaración y percepción

Gran parte de los datos provienen de encuestas donde los profesionales responden cuánto creen haber ahorrado con BIM. Este tipo de autodeclaración suele estar sesgada: las personas tienden a sobreestimar sus logros y a subestimar sus problemas. El resultado son beneficios inflados, basados en percepciones más que en métricas verificables.

👉 Fuente: Dodge Data & Analytics

4. Publication bias (sesgo de publicación)

Los casos de éxito tienen más visibilidad y son los que más se publican. Los fracasos, los aprendizajes intermedios y los pilotos mal diseñados rara vez se documentan. El resultado es una literatura desbalanceada, que muestra solo la parte “brillante” de BIM y oculta los tropiezos, cuando en realidad son tan frecuentes como valiosos para aprender.

👉 Fuente: MIT Brand — ROI on BIM

5. Poca comparación controlada CAD vs. BIM por categoría

Son muy pocos los trabajos que comparan proyectos CAD y BIM bajo condiciones equivalentes y además estratificados por nivel de madurez (1–2–3). En la mayoría de los casos se comparan “proyectos con BIM” y “proyectos sin BIM” de forma genérica, lo que no permite identificar qué parte de la mejora viene realmente del protocolo BIM y qué parte corresponde a otros factores (tipo de contrato, tipología, tamaño, etc.).

👉 Fuente: Love et al., 2014

6. Cifras extremas sin contexto

En algunos artículos académicos aparecen resultados espectaculares —como ahorros del 30% o más—, pero casi siempre provienen de casos donde la línea de base (CAD o pseudo-BIM) era caótica. En esos contextos, cualquier orden genera una mejora “milagrosa”. Sin embargo, extrapolar esos resultados a proyectos más organizados lleva a promesas irreales que nunca se cumplen.

👉 Fuente: Azhar, 2011

La moraleja

El problema no es que estos estudios sean falsos, sino que están mal diseñados o incompletos. Sin controles adecuados, sin estratificación y sin métricas objetivas, los números terminan siendo más un argumento de marketing que una guía confiable para decidir inversiones.

Apéndice C — Instrumento de diagnóstico 1–2–3 (rúbrica con evidencia)

Uno de los mayores riesgos de cualquier estudio sobre BIM es clasificar mal el nivel de madurez de un equipo. Si se etiqueta como “avanzado” a quien apenas cumple con reglas básicas, o si se considera “inmaduro” a un grupo que trabaja bajo protocolo, las conclusiones del análisis se vuelven inútiles. Por eso es necesario contar con un instrumento de diagnóstico objetivo, basado en evidencias verificables, que permita ubicar a cada organización en Categoría 1 (pseudo-BIM), 2 (estándar parcial) o 3 (bajo protocolo).

Este apéndice presenta esa herramienta en forma de rúbrica de evaluación.

Escala de puntaje

Cada ítem se puntúa con:

- 0 = no cumple

- 1 = cumple parcialmente

- 2 = cumple plenamente

La suma total ubica al equipo en la categoría correspondiente:

- 0–9 puntos o fallos críticos → Categoría 1 (pseudo-BIM).

- 10–19 puntos → Categoría 2 (estándar parcial).

- 20–30 puntos → Categoría 3 (bajo protocolo).

Ítems de evaluación (qué se revisa)

El diagnóstico contempla quince aspectos clave que cubren lo documental, lo técnico, lo operativo y lo procesal. Entre ellos:

- BEP aplicable y cumplido. No basta con tener un documento: debe ser vivo, actualizado y usado en obra.

- Nomenclaturas unificadas y codificación única. Los códigos deben estar presentes en planos, presupuestos y mantenimiento.

- Familias con parámetros obligatorios. La información del modelo debe ser consistente y completa.

- Reglas LOD/LOI y plantillas normalizadas. Garantizan homogeneidad en la producción de modelos.

- QTO replicable con registro de cambios. El cómputo debe poder repetirse y auditarse.

- 4D y 5D operativos. No solo instalados, sino funcionando como base real de planificación y costos.

- Gestión de colisiones con cierre documentado. Las interferencias detectadas deben resolverse con evidencia.

- Modelo usado en obra. Actas de coordinación, incidencias resueltas y trazabilidad en la construcción.

- Reutilización en operación y mantenimiento. El modelo debe seguir vivo en la etapa de O&M.

- CDE (Common Data Environment) con permisos y flujos claros. No solo un repositorio, sino una plataforma con reglas de acceso y aprobación.

- Integración con IFC y normas ISO 19650. Que asegure interoperabilidad y gestión de la información.

- Indicadores (RFIs, órdenes de cambio, reprocesos) trazados al modelo. La gestión contractual debe apoyarse en el BIM.

- Roles de proceso claramente definidos. Más allá de quién maneja software, debe haber responsables de flujos de información.

Fallos críticos

Existen condiciones mínimas cuya ausencia invalida cualquier clasificación superior. Si se detecta uno de estos fallos críticos, la organización queda automáticamente en Categoría 1, sin importar su puntaje total:

- BEP que existe en papel, pero no se cumple en la práctica.

- QTO que no es replicable desde el modelo.

- 4D/5D que no funcionan como base real de planificación y costos.

- Modelo que no se usa en obra ni en O&M.

En resumen, este instrumento permite pasar de declaraciones subjetivas (“hacemos BIM”) a una determinación objetiva y defendible, que cualquier lector crítico puede verificar. Es la base para que los resultados del estudio sean comparables, reproducibles y creíbles.

Apéndice D — Ejemplo numérico: por qué el promedio engaña en ROI BIM

Uno de los errores más comunes en los estudios sobre BIM es reportar un promedio único de beneficios sin distinguir entre categorías de madurez. A primera vista, ese número parece contundente, pero en realidad oculta una mezcla de realidades muy diferentes.

Veámoslo con un ejemplo sencillo.

- En proyectos realizados con CAD, el desvío de costo típico es del 15% respecto del presupuesto.

- En proyectos con BIM, el resultado depende de la categoría:

- Cat. 1 (pseudo-BIM): desvío del 18% → incluso peor que CAD, porque el retrabajo compensa cualquier ventaja.

- Cat. 2 (estándar parcial): desvío del 12% → mejora moderada, sobre todo en diseño.

- Cat. 3 (bajo protocolo): desvío del 5% → mejora robusta, gracias al flujo end-to-end sin rehacer información.

Escenario inmaduro

Imaginemos un mercado donde la mayoría de los equipos todavía trabaja en condiciones débiles:

- 60% en Cat. 1

- 30% en Cat. 2

- 10% en Cat. 3

El promedio ponderado de BIM en este ecosistema da un desvío de 14,9%, prácticamente igual que CAD (15%).

Conclusión aparente: “BIM no mejora nada”.

Conclusión real: en ese contexto, BIM solo conviene para quienes trabajan bajo protocolo (Cat. 3).

Escenario maduro

Ahora pensemos en otro mercado, donde más organizaciones han migrado hacia el protocolo:

- 20% en Cat. 1

- 40% en Cat. 2

- 40% en Cat. 3

Aquí el promedio ponderado de BIM da un desvío de 10,4%, mucho mejor que CAD.

Conclusión aparente: “BIM es espectacular, siempre funciona”.

Conclusión real: el promedio luce tan bueno porque hay una proporción significativa de proyectos en Cat. 3, no porque BIM garantice mágicamente esos resultados en cualquier condición.

La lección

Un “promedio BIM” no mide la eficiencia intrínseca de la metodología, sino la proporción de equipos que trabajan bajo protocolo (Cat. 3) en el universo estudiado.

Por eso, la estratificación 1–2–3 no es un detalle técnico: es el corazón del análisis. Solo distinguiendo categorías es posible entender en qué condiciones BIM aporta valor, y en cuáles puede incluso rendir peor que CAD.

Mini-plantilla para tu RFP/contrato (copiar/pegar)

Objeto: medir impacto de BIM por categorías 1–2–3 vs. CAD (costos, plazos, retrabajos), con estándar de paper publicable.

Fases: Fase 0 (método + revisión externa, go/no-go) · Fase 1 (datos) · Fase 2 (análisis) · Fase 3 (informe) · Fase 4 (paper).

Métricas: Δ Costo, Δ Plazo, RFIs/órdenes por millón USD, retrabajos; QTO trazable; 4D/5D operativo.

Equipo: metodólogo (doctorado), especialista BIM (protocolo), estadístico, PM.

Pagos: mayor proporción condicionada a Fase 0 aprobada.

Éxito: método aprobado, robustez reportada, paper listo.

Cierre — La regla de oro

Un estudio sobre BIM solo tiene valor si muestra con total transparencia cómo obtuvo sus números y en qué condiciones esos resultados son válidos.

Si no existe un diagnóstico objetivo 1–2–3, si no hay una Fase 0 revisada externamente y si no se comparan proyectos en CAD y BIM de manera estratificada y con métricas duras, entonces lo que se está presentando no es investigación: es un material de brochure. Y los brochures no sirven para gobernar decisiones de inversión, de implementación ni de política pública.

La regla de oro es sencilla:

- Si el estudio no cumple con el método, no lo encargues.

- Si el informe que lees no cumple con el método, no lo uses.

Solo bajo esa disciplina se logra lo que realmente importa: conclusiones confiables, decisiones sólidas y reputación basada en evidencia, no en relatos.

Apéndice E — Caso de Templates BIM (diferencia entre archivos y protocolos)

La discusión sobre beneficios de BIM suele quedarse en métricas generales (tiempo, costo, interferencias). Sin embargo, un aspecto clave que rara vez se cuantifica es la diferencia entre trabajar sin template, con un template técnico y con un TEMPLATE BIM bajo protocolo. Este último no se limita a un archivo inicial de configuración (DWT/RTE), sino que constituye una infraestructura metodológica que integra procesos, roles, parámetros globales, librerías y protocolos de auditoría.

En términos de categorías, la correspondencia es clara:

- Sin template → Categoría 1 (pseudo-BIM).

- Template técnico → Categoría 2 (estándar parcial).

- TEMPLATE BIM → Categoría 3 (bajo protocolo).

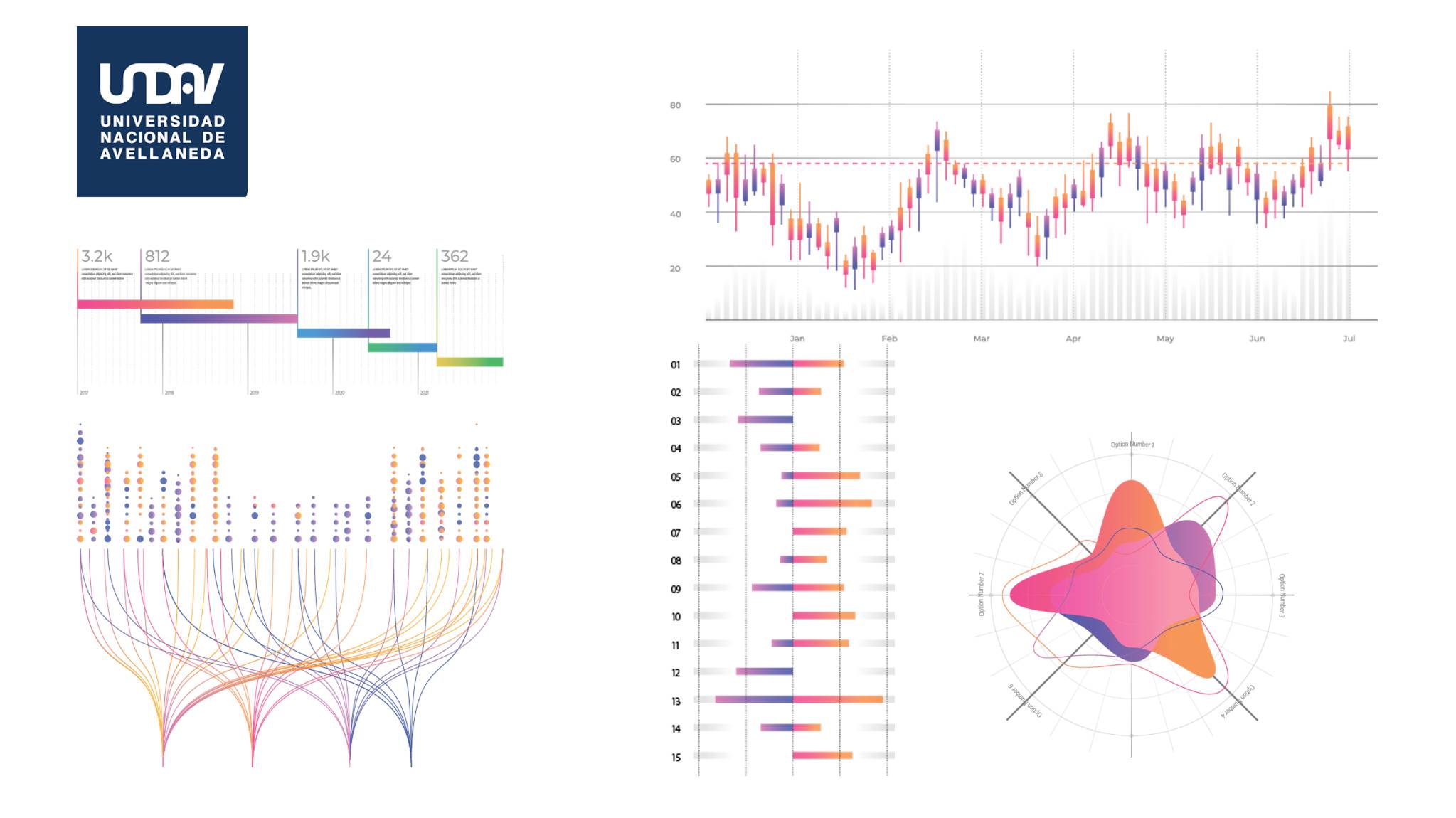

Los indicadores muestran que la diferencia entre estos escenarios es incluso mayor que la diferencia entre tipologías de proyecto:

Área | Sin template | Template técnico | TEMPLATE BIM |

Operación interna | 0,02 | 0,24–0,57 | 0,94–0,99 |

Coordinación | 0,01 | 0,18–0,43 | 0,89–0,94 |

Experiencia cliente | 0,02 | 0,21–0,51 | 0,94–0,99 |

Lectura rápida: sin template, la eficiencia es casi nula; con template técnico mejora parcialmente; con un TEMPLATE BIM bajo protocolo, la eficiencia se acerca a la excelencia.

La clave está en el factor de continuidad y resiliencia:

- Sin infraestructura metodológica, cada proyecto comienza de cero, se depende de individuos clave y se repiten errores.

- Con un TEMPLATE BIM, el aprendizaje de cada proyecto queda capturado en protocolos, librerías y parametrías, de modo que se transfiere al siguiente. La mejora continua deja de ser una aspiración y se convierte en parte del sistema.

Conclusión: la comparación entre “archivo técnico” y “TEMPLATE BIM” demuestra por qué los beneficios de la Categoría 3 no pueden reducirse a un software o a una plantilla de arranque. Lo que multiplica el valor es la capacidad de preservar, escalar y reutilizar el conocimiento de manera sistémica.

👉 Fuente ampliada: Home of BIM — Diferencia entre Templates BIM y Plantillas: Evaluación Integral de Modos de Trabajo